Aus dem Internet-Observatorium #33

Das gescheiterte OZG und die Verwaltungsdigitalisierung - in ihren Worten.

Liebe Internet-Beobachtende,

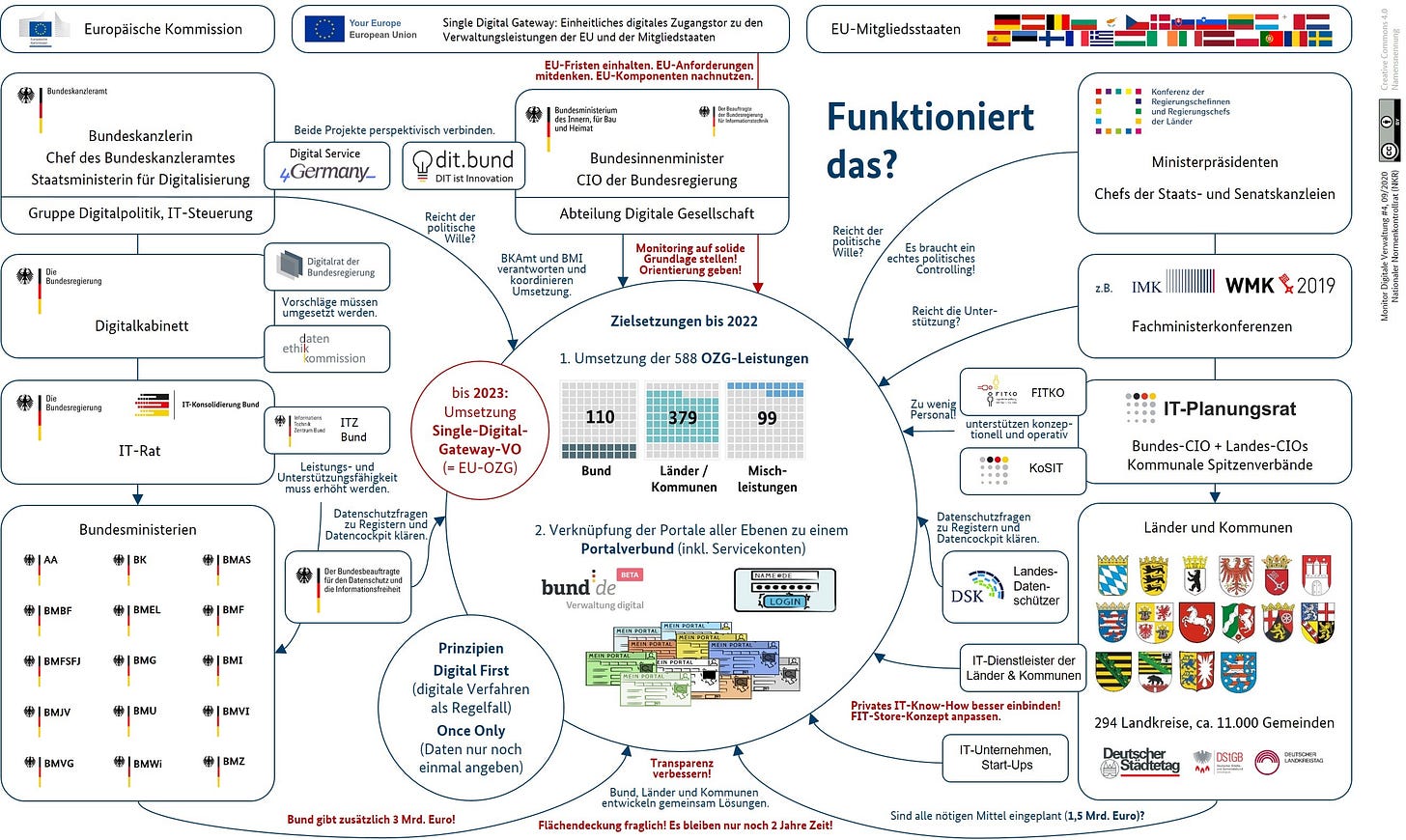

das hier ist die letzte Ausgabe dieses Jahres. Sie knüpft an meinen Deutschlandfunk-Hintergrund zur Verwaltungsdigitalisierung von Mitte Dezember an. Ich hatte eine Menge Material gesammelt, das spannend war, aber keinen Platz fand. Deshalb hier: Das Scheitern des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und der Stand der Verwaltungsdigitalisierung in den Worten Beteiligter. Ich denke, in Kombination mit der Hintergrund-Sendung ist das eine ordentliche Einführung in das Thema.

Das gescheiterte OZG und die Verwaltungsdigitalisierung - in ihren Worten

Intro

(Übernommen aus meinem Radiobeitrag)

2017 trat ein Gesetz in Kraft, das die Verwaltung in Deutschland endlich ins digitale Zeitalter katapultieren sollte: das Online-Zugangsgesetz, kurz OZG. Ob Führerschein, Kirchenaustritt, Firmeninsolvenz oder Einfuhrgenehmigung – alles, was man bislang üblicherweise persönlich oder auf Papier beantragen muss, sollte innerhalb von fünf Jahren digital möglich sein. Am 31. Dezember dieses Jahres läuft die Frist zur Umsetzung ab. Die Bilanz: schlecht.

575 Verwaltungsleistungen sollten ursprünglich Ende des Jahres digital angeboten werden. 114 Leistungen konnten bis Mitte Dezember im Zuge der OZG-Offensive umgesetzt werden. Doch selbst diese Zahl täuscht: Denn umgesetzt bedeutet nur, dass mindestens eine deutsche Kommune einen Online-Antrag für diese Leistung anbietet. Und „Online-Antrag“ heißt in diesem Fall, dass es sich auch bloß um ein ausfüllbares PDF-Dokument handeln kann.

Die Protagonisten und Protagonistinnen dieser Oral History

Ariane Berger, Deutscher Landkreistag

Stefan Domanske, Landkreistag Niedersachsen

Anke Domscheit-Berg, Digitalpolitikerin Fraktion Die Linke

Torsten Frenzel, IT-Berater und Host eGovernment-Podcast

Moreen Heine, Professorin für E-Government an der Universität Lübeck

Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium und “Bundes-CIO”

Christian Rupp, Chief Digital Officer PROSOZ Herten und langjähriger Digitalisierungsakteur in Brüssel und Europa

Kirsten Wilke, Innendezernentin Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt)

Kapitel 1: Wo stehen wir?

Markus Richter, Bundes-CIO: “Wir werden das Zeitziel, alles in der Fläche verfügbar zu haben, deutlich verfehlen. Das muss man ganz klar sagen. Es ist allerdings so, dass der Großteil dieser Leistung tatsächlich heute als Lösung verfügbar ist, allerdings nur in einzelnen Kommunen.”

Ariane Berger, Deutscher Landkreistag: “Fünf Jahre hat man genutzt, um in Deutschland herauszufinden, wie man dann über diese Ebenen Bund, Länder, Kommunen sinnvoll gemeinsam kooperiert. Und wer als Dienstleister, also als Softwarebauer, für die diese Online-Services der Zukunft in Betracht kommt. Da musste viel neu gebaut werden, viel neu gefunden werden. Wir sind in Deutschland nicht unbedingt geübt in in Kooperation über diese Ebene hinweg. Wir haben in der Verwaltung üblicherweise andere Wege.”

Christian Rupp, IT-Berater mit Europablick: “Es gibt einen EU-Benchmark zur Verwaltungsdigitalisierung. Man geht davon aus, dass in diesem Benchmark 37 Länder drinnen sind. Und da liegt Deutschland derzeit auf Platz 21. Also… nicht ganz im Mittelfeld, man hat noch viel Luft nach oben.”

Moreen Heine, Professorin für E-Government: “Es gibt so ein paar Highlights, wo wir sagen, da ist es ganz in Ordnung - im Bereich Steuern zum Beispiel und auch im Bereich Meldewesen. Da ist auch eine gute Standardisierung gelungen. Aber wenn man so die ganze Breite angucken, da sind wir noch nicht weit genug, und da hängen wir deutlich hinterher. Das zeigen ja auch vielfältige Studien und Rankings, die es da gibt. Ich glaube, es wurde tatsächlich auf politischer Ebene zu lange, zu zögerlich bearbeitet. Es ist natürlich jetzt auch kein so hoch spannendes Thema auf politischer Ebene, was man gerne in aller Breite diskutiert und in den Fokus rückt.”

Christian Rupp: “Grundsätzlich kann man sagen, weil er immer wieder gern auf Estland geschaut wird: Man kann halt hier nicht Modelle eins zu eins übertragen. Was man übertragen kann ist wie in Estland: eine digitale Wirtschaft setzt eine digitale Verwaltung voraus. Das heißt, nur wenn die Verwaltung digital ist, werden sich eben Start-ups ansiedeln. Und die Wirtschaft und auch die Bürger werden immer mehr diese digitale Verwaltung fordern.”

Torsten Frenzel, eGovernment-Podcast: “Es gibt IT-Dienstleister in Deutschland, die sind 50 Jahre und älter. Das sind nicht nur zwei, drei, das sind doch einige. Auch Rechenzentren, die für die öffentliche Verwaltung hier arbeiten, sind so alt und bringen auch schon so lange die Digitalisierung voran. Die Verwaltungen in Deutschland waren auch mal eine ganze Zeit lang Innovationstreiber und man hat die Industrie dazu gebracht, Dinge zu verbessern und neue Software zu entwickeln. Auch Anfang der 2000er-Jahre gab es mal so eine Art Initiative wie diese OZG-Gesetzgebung. Das hat aber alles immer nicht gezündet. Es gab immer Pilotprojekte, Schaufensterprojekte, Leuchtturmprojekte, wie man es auch immer genannt hatte… zur Zeit ist man mal wieder bei Schaufenstern.”

Kapitel 2: Onlinezugangsgesetz - die Anfänge

Was mir in meinen Gesprächen aufgefallen ist: Fast alle haben einen bestimmten Prozess aus den Anfangszeiten der OZG-Umsetzung gelobt. Die so genannten “Digitalisierungslabore”.

Ariane Berger: “Da hat man zu Beginn des OZG-Prozesses die sogenannten Digitalisierungslabore erfunden. Da wurden dann Fachverfahrenshersteller, kommunale Praktiker, Fachverantwortliche aus den Landkreis- und Kommunalverwaltungen und IT-Dienstleister eingeladen. Und dann hat man sich den Prozess, der zu digitalisieren war, angeschaut und überlegt: Wie kann das vor Ort funktionieren? Das war eine gute Sache, ist aber nie verstetigt worden. Wir haben zu wenig Übung in solchen Dingen. Der Normenkontrollrat hat angemahnt, dieses Instrument weiter zu nutzen. Und wir haben ebenfalls angeregt, dieses Instrument weiter zu nutzen.”

Stefan Domanske, Niedersächsischer Landkreistag: “Da haben viele Akteure mitgewirkt, um wirklich auch spannende Frontends zu entwickeln. Da wurden auch für den öffentlichen Dienst auch innovative Projektmanagement-Methoden genutzt, und das hat auch alles einen Wert. Aber problematisch ist aus unserer Sicht, dass man das nicht nachher durchdekliniert hat auf die Technik runter, also umgesetzt hat in technische Implementierung, in Möglichkeiten, Strukturen für die Datenübertragung, in Standard-Schnittstellen, wie wir miteinander die Daten austauschen wollen.

Und das hat jetzt dazu geführt, dass man im Grunde am sehr schöne Online-Services entwickelt hat, die aber nicht dahin kommen, wo wir sie jetzt eigentlich Ende des Jahres haben wollten, nämlich auf die kommunalen Service-Portale. Also da, wo Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen, drauf klicken und einen Kita-Platz suchen oder einen Bauantrag für ihr Carport finden. Und da fehlt uns halt etwas. Weil der Gesamtprozess zwar schön gestartet ist, aber dann irgendwie nicht zu Bits und Bytes wurde.”

Christian Rupp: “Digitallabore in Deutschland waren durchaus ein Vorzeigebeispiel. Aber wenn man gleich zu Beginn auch Dienstleister und Fachverfahrenshersteller mit eingebunden hätte, und zwar nicht nur für die Planung, sondern auch gleich noch für die Umsetzung - dann wäre man schon einen Schritt weiter.”

Kapitel 3: Woran ist die OZG-Umsetzung gescheitert?

Warum sind auch nach fünf Jahren so wenige Anträge flächendeckend verfügbar? Die Antworten haben mit der Architektur zu tun, aber auch mit der fehlenden Verbindlichkeit im Föderalismus.

Torsten Frenzel: “Der erste Designfehler ist: Es ist ein Online-Zugangs-Gesetz. Das heißt, es wird nur der Online-Zugang betrachtet. Das ist etwas, das können wir schon seit Jahrzehnten. Also wir können schon seit Jahrzehnten irgendwelche pdf-Formulare ins Internet stellen, die man sich ausdrucken kann. Jetzt moderner, die Online-Formulare sind nicht unbedingt mit einem pdf hinterlegt, aber die Daten werden übertragen, das können wir schon lange.”

Markus Richter: “Wir haben sehr stark einzelne Prozesse isoliert voneinander betrachtet und auch nur den Online-Zugang, sprich die Schnittstelle von Unternehmen oder Menschen zur Verwaltung betrachtet, aber nicht das, was innerhalb der Verwaltung passiert. Wir müssen jetzt stärker die Ende-zu-Ende Digitalisierung in den Blick nehmen.”

Torsten Frenzel: “Der zweite Designfehler ist: Das OZG hat keinerlei Pönalen. Das heißt, wenn ich das OZG nicht erfülle, passiert nix. Ganz am Anfang habe ich mit vielen Kommunen darüber gesprochen, wie sie denn jetzt mit dem OZG umgehen wollen. Und haben gesagt: ‘Warum? Wir müssen nichts machen, weil wenn wir bis Ende 2022 nix hinkriegen - Geld haben wir eh keins - dann passiert uns auch nichts. Also haben wir keinen Druck.”

Ariane Berger: “Wir hatten auch noch nicht diese IT-Dienstleister-Landschaft, die in der Lage wäre, ein solches großes Projekt zu stemmen. Das musste sich erst finden. Deswegen sind wir nicht so weit, wie man es sich erhofft hat und wie sich der Gesetzgeber dies vorgestellt hat. Aber man sieht, es haben sich Strukturen eingespielt, und die ersten Projekte stehen vor der Umsetzung. Nun muss man sehen, wie die nächsten Jahre jetzt weiterlaufen und auch die Finanzierung.”

Torsten Frenzel: “Ein weiterer Designfehler ist auch, dass wir nicht nicht bedacht haben, dass die Daten irgendwo ankommen müssen. Die Daten müssen ja irgendwo verarbeitet werden. Über welche Schnittstellen werden diese Daten übertragen? Wie kommen die Daten überhaupt aus dem Internet in der Verwaltung an? Und wenn wir das geschafft haben, wie Daten von A nach B kommen, wissen wir immer noch nicht, ob die dort auch verstanden werden [weil unklar ist, ob sie im gleichen Standard ankommen, jk]. Da wird viel zu wenig Augenmerk darauf gelegt.”

Stefan Domanske: “Ich hab ein tolles Online-Frontend. Und sobald dort ein Mensch Daten eingibt, habe ich die nicht sofort in meinem Fachverfahren. Und jede Fachlichkeit einer Kommunalverwaltung, von der KfZ-Zulassung bis hin zur Abfallbeseitigung, hat natürlich eine eigene Software, mit der sie das bearbeiten möchte. Und wenn die Daten dann nicht gleich reinkommen, dann habe ich ein Schnittstellenproblem. Und wenn es ganz blöd läuft, dann habe ich die nur als pdf-Datei. Und kann damit gar nicht weiterarbeiten.”

Kirsten Wilke, Innendezernentin Burgenlandkreis: “Wenn wir online ausfüllbare [pdf-]Formulare in allen OZG-Anwendungen zur Verfügung gestellt hätten, dann hätte das den Gesetz genüge getan. Aber das ist ja nicht sinnvoll, weil dann die Arbeit noch multipliziert wird. Die Bürger ärgern sich, weil es jetzt auch noch am Computer ausfüllen müssen. Und wir hätten auch noch keine Arbeitserleichterung, weil wir es ja dann auch noch mal in unserem Programm umtragen müssen. Das ist einfach nicht sinnvoll und nicht-sinnvolle Sachen wollten wir hier nicht machen.”

Markus Richter: “Wir sind gerade in einer Phase der Verwaltungsdigitalisierung, wo es stärker um die Implementierung vor Ort in den Kommunen geht, als um die Frage, wie ich die Technik entwickle. Da gibt es tolle Beispiele, wenn ich an Bafög Digital denke, den elektronischen Bauantrag, der zunächst nur in zwei, drei Kommunen verfügbar war, an den sich jetzt zehn Bundesländer angeschlossen haben. Oder wenn ich an Ummeldung denke, etwas, was Hamburg entwickelt hat und was jetzt dort produktiv ist. Das sind doch die Anwendungsfälle, die die Menschen und Unternehmen in diesem Land brauchen.”

Stefan Domanske: “Wir gehen durch einen kritischen Winter. Wohngeld, Energiehilfe, alles soll irgendwo online beantragt werden. Wir rechnen auch mit vielen Anträgen und vielen Fällen. Und wenn die jetzt nicht automatisch weiter bearbeitet werden können, dann muss man in der Tat die Frage stellen, ob das jetzt so ein sinnvoller Gesamtprozess war.”

Moreen Heine: “Natürlich muss es eine Idee für eine Gesamtarchitektur geben. Und da sind dann wieder da ist ein starker, IT-Planungsrat gefragt, wo Bund und Länder und, naja, die Kommunen ja mehr schlecht als recht vertreten sind. Aber da müssen dann auch starke Entscheidungen gefällt werden. Und das ist das ist verpasst worden in der Vergangenheit.”

Markus Richter: “Das Entscheidende ist am Ende des Tages, dass wir überzeugen, dass der Weg, den wir einschlagen, der richtige ist. Denn wenn wir davon immer wieder Gebrauch machen, dass wir gegen die Positionen von einzelnen Bundesländern agieren, dann werden uns solche Beschlüsse auch nicht helfen.“

Anke Domscheit-Berg, Digitalpolitikerin Linksfraktion: “Da haben wir also alle drei föderalen Ebenen. Die treffen sich aber nur zweimal im Jahr für ein paar Stunden, und das ist keine funktionierende Governance, um zum Beispiel diese wichtigen Standards zu entwickeln.”

Torsten Frenzel: “Wenn ich ein Haus baue, muss ich den Architekten beauftragen, der mir das Haus gestaltet und plant. Dann fange ich an mit einem Keller und dem Fundament. Wenn ich Keller und Fundament habe, kann ich die Wände hochziehen, das Dach draufsetzen. Und dann kann ich anfangen mit Tapezieren und einrichten. Was wir gerade machen bei der Digitalisierung und bei der ganzen OZG-Umsetzung: Wir fangen schon an zu tapezieren und uns die Möbel auszusuchen – und wir haben noch gar keine Wände.”

Kapitel 4: Die Kommunen

Der Großteil der Umsetzung liegt bei den Kommunen. Doch die sind wiederum von den Ländern abhängig, die sich wiederum gerne die Projekte gerne vom Bund finanzieren lassen würden. Und dann ist da auch die Frage: Werden Städte, Landkreise und Gemeinden überhaupt genügend in den ganzen Prozess eingebunden?

Moreen Heine: “Wir brauchen noch viel mehr Zusammenarbeit, gerade mit den Kommunen. Die Kommunen müssen das alles ausbaden, letztlich auch einen Großteil der OZG-Umsetzung, werden aber viel zu wenig mitgenommen und viel zu wenig gehört. Ich glaube, da ist eine Menge Unmut in den letzten Jahren entstanden. Zurecht.”

Kirsten Wilke: “Wir versuchen, uns immer up-to-date zu halten, erfahren dann aber auch vieles auch nur aus der Presse.”

Anke Domscheit-Berg: “Was mir die Bürgermeister aber auch gesagt haben, ist, dass sie nicht mal Informationen bekommen und gar nicht planen können. Die wissen nicht, welche Einer-für-alle-Leistung als Nächstes kommt. Die können sich nicht darauf einstellen. Sie wissen aber, was jetzt zum Beispiel besonders dringend brauchen - zum Beispiel Wohngeld. Da gibt es diverse Änderungen, die Zahl der Anspruchsberechtigten soll sich verdreifachen. Das soll ab Anfang 2023 gelten. Die wissen überhaupt nicht, wie sie das digital umsetzen sollen, also für solche akuten Fälle. Da wäre eine sehr schnelle Lösung, so wie wir das bei Beantragung von Corona-Nothilfen ja auch schon einmal geschafft haben, als OZG-Leistung hilfreich. Nur die kommt halt einfach nicht.”

Torsten Frenzel: “Meistens werden die Kommunen in Deutschland einfach von ihren Ländern damit beglückt, im Sinne von ‘Hier habt ihr jetzt eine Leistung’. Und viele Kommunen wissen nicht, wie sie das Ganze finanzieren sollen. Manche Länder finanzieren das für ihre Kommunen oder aber geben nur eine Finanzierungszusage für einen bestimmten Zeitraum. Daran scheitert es aktuell, einfach an organisatorischen Themen, nicht an der Technik.”

Ariane Berger: “Wir haben Beispiele, zum Beispiel Thüringen. Da werden IT-Leistungen den Kommunen zur Verfügung gestellt und bezahlt und sogar auch der Betrieb finanziert, also ein überaus komfortables Prozedere für die Kommunen. Und wir haben andere Länder, in denen man sehr viel zurückhaltender ist und sagt, wir stellen minimal Basiskomponenten zur Verfügung. Und den Betrieb und die Anbindung an die örtlichen sogenannten Fachverfahren, also an die IT vor Ort, die muss man dann selber technisch umsetzen und auch finanzieren. Und dementsprechend breit ist dann natürlich auch dann in der Umsetzung.”

Kirsten Wilke: “Beim Servicekonto haben wir das Problem gehabt, dass wir das Landesservicekonto tatsächlich angebunden hatten, das sachsen-anhaltinische. Und dann wurde uns ein halbes Jahr danach mitgeteilt, dass das Landesservicekonto nicht weiter gepflegt wird und dass man doch lieber das Bundesservicekonto nutzt. Das heißt also, wir haben da tatsächlich auch Geld umsonst ausgegeben. Was natürlich bei den klammen kommunalen Haushalten auch schmerzlich ist.”

Markus Richter: “Wir müssen stärker dahin kommen, eine Priorisierung vorzunehmen. Und diese Priorisierung sollte weniger Verfahren umfassen, die aber dann besonders relevant sind. Stichwort Ummeldung, Stichwort Führerschein, Stichwort Personalausweis. Das sind doch die Anwendungsfälle, die Menschen oft brauchen. Und deswegen finde ich es gut, dass wir mit dieser Priorisierung jetzt drauf achten, dass das in die Fläche kommt. Die, auf die es jetzt ankommt, das sind ganz klar die Kommunen.”

Kapitel 5: Einer für alle

(Übernommen aus meinem Radiobeitrag) Drei Milliarden Euro hat der Bund an Corona-Konjunkturmitteln in die Umsetzung des OZG gepumpt und konnte damit zumindest eine Zeit lang den ständigen Streit um die Finanzierung entschärfen. Sinnbild für das neue Zusammenwirken soll das “Einer-für-alle”-Prinzip, kurz EfA, sein. EfA bedeutet: Ein Bundesland – in der Regel der dortige IT-Dienstleister – digitalisiert ein Antragsverfahren nicht nur, sondern betreibt dieses Antragsverfahren selbst und lizenziert es bei Bedarf an andere Bundesländer, die es wiederum an ihre Kommunen weitergeben können.

Stefan Domanske: “Also der Grundgedanke der EfA ist fantastisch. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Problematisch ist dabei, dass diese EfA-Dienste zur Nachnutzung jetzt teilweise von Landesdienstleistern entwickelt werden, die vorher noch überhaupt kein keine Berührung hatten mit der kommunalen IT-Landschaft.

Das heißt, sie müssen jetzt erst einmal lernen: Welche Formularfelder braucht denn so ein kommunales Fachverfahren? Das hat eine Menge Reibungsverlust gegeben, und wir sehen jetzt leider auch, dass diese EfA-Dienste häufig auf eigenen Fachportalen gestartet werden. Das heißt, die integrieren sich gar nicht in das Look-and-Feel einer Stadtverwaltung, wo die anderen Online-Services drauf sind. Meistens gibt es einen weiterführenden Linke, der dich woanders hin bugsiert, und dann ist das Thema Ergonomie und User-Experience schon einmal komplett mit dem Fragezeichen versehen.”

Kirsten Wilke: “Die EfA-Dienste müssen auch erst mal vom Land eingekauft werden. Wir können also als Kommune nicht direkt sagen, wir möchten einen EfA-Dienst kaufen, weil das ist eine Ländersache. Und wenn das Land sich nicht entscheidet, ich kaufe den EfA-Dienst sowieso, dann kann der auch im Land nicht ausgerollt werden.

Und wenn er dann ausgerollt wird, dann muss das Land entscheiden, welche Kosten es übernimmt. Also bei uns ist es im Moment so, dass wir, wenn einen EfA-Dienst übernehmen, die Schnittstellenkosten zu unserer Fachsoftware noch selber tragen müssen.”

Anke Domscheit-Berg: “Was nicht funktioniert, ist die Art und Weise, wie man Einer-für-alle lebt. Das funktioniert nicht, wenn man keine einheitlichen Standards hat. Es funktioniert auch nicht, wenn trotzdem viele Bundesländer ihre eigenen Sonderlocken machen. Es funktioniert auch nicht, wenn man zum Beispiel äußerst komplexe Vertragsbedingungen damit verbindet. Es ist also richtig schwierig, eine solche Leistung von einem anderen Bundesland zu übernehmen. Das ist total kompliziert. Und es gibt auch keine klaren Preismodelle. Also man weiß eigentlich gar nicht, wie viel das kostet. Und wenn man es herausfindet, ist es manchmal prohibitiv teuer. Also vom Bundesland Thüringen weiß ich, dass sie eine Leistung doch selber entwickelt haben, weil die Übernahme einer fertigen Einer-für-alle-Leistung noch viel teurer gewesen wäre. Das kann man doch nicht verargumentieren.“

Stefan Domanske: “Man müsste eigentlich denken, wenn man jetzt einmal für alle Wohngeldbehörden Deutschlands ein Online-Service macht, dann erreicht man da auch wirtschaftlich über Cloud-Architekturen und kaufmännische Skaleneffekte attraktive Angebote, die auch für Kommunen interessant sind. Aber leider sehen wir, dass die Kosten, die für die Nachnutzung von den IT-Dienstleistern aufgerufen werden, teilweise über den jährlichen Wartungskosten für die eigentliche Fachanwendung liegen. Das heißt: Das Online-Formular ist teurer als die Fachanwendung, die eigentlich von den Sachbearbeitenden in der Verwaltung genutzte Software. Und das geht nicht. Denn wir wissen, dass der Bund die Herstellung der EfA-Leistungen mit Konjunkturmitteln komplett gefördert hat. Das heißt, wir reden ja eigentlich nur Betriebskosten, und da läuft irgendwas gerade komplett schief.”

Torsten Frenzel: “Ich kann Leistungen aus einem [anderen] Bundesland kaufen. Die kann ich bei mir aber nicht nicht betreiben, weil ich meinen Rechenzentren dafür ganz anders aufstellen muss. Wir haben schon ein paar Leistungen fertig, die wären verfügbar und die könnten ausgerollt werden. De facto laufen die meisten bisher nur bei ein paar Pilotkommunen und werden nach und nach Stück für Stück Kommune für Kommune ausgerollt.”

Stefan Domanske: “"Problematisch ist es deshalb, weil jede Kommune, ich sag jetzt mal eine Zahl, vielleicht 70 verschiedene Fachanwendungen betreibt, die auch von verschiedenen Software-Herstellern hergestellt werden. Und dazu kommen jetzt geschätzt auch nochmal 300 verschiedene EfA-Leistungen und die müssen jetzt miteinander über Datenschnittstellen kompatibel gemacht werden.”

Torsten Frenzel: “Da kommt eine Plattform vom Bundesland A. Dann kommt ein Online-Dienst vom Bundesland B, was bestimmter Voraussetzungen im Rechenzentrum bedarf. Dann kommt wieder irgendein Formularserver von Bundesland C. Und eine Kommune muss sich dann um alle diese Systeme irgendwie kümmern.”

Kapitel 6: Am Beispiel elektronischer Personalausweis

(Übernommen aus meinem Radiobeitrag) Den elektronischen Personalausweis gibt es bereits seit 2010. Jeder Ausweis hat die Online-Funktion. Für die Online-Identifizierung ist nicht mal mehr ein Karten-Lesegerät nötig, sondern nur eine App auf einem gängigen Smartphone. Allerdings wissen das die wenigsten Bürgerinnen und Bürger. Genauso wenig wie Verwaltungen und Firmen, die das System nur selten in ihre digitalen Prozesse integrieren.

Torsten Frenzel: “Ich erinnere mich an Zusammenkünfte ganz zu Beginn. Da saß tatsächlich auch die Wirtschaft mit am Tisch. Da saßen die Banken mit am Tisch, Versicherungen und so weiter. Aus allen Bereichen saßen Leute mit am Tisch und haben über Pilotprojekte gesprochen und teilweise auch die ersten Piloten umgesetzt. Man konnte ganz zum Anfang tatsächlich mit dem E-Perso schon Bankkonten eröffnen. Die Verbreitung des elektronischen Personalausweises ist hundert Prozent. Aber die Leute wissen nichts damit anzufangen, weil einfach das Marketing gefehlt hat.”

Christian Rupp: “Da hat natürlich Deutschland viel versäumt. Weil wenn ich heute auf ein Amt gehe und mir meinen Personalausweis hole, kann mir keiner erklären: Wozu brauche ich jetzt eine elektronische Identität? Wie kann ich die aktivieren? Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Ich habe immer gesagt, das muss jede Bürgermeisterin und Bürgermeister mir am Wochenende am Stammtisch erklären können. Nur dann wird’s funktionieren.“

Anke Domscheit-Berg: “Man muss vielleicht hier und da auch Verbindlichkeit gesetzlich vorschreiben. Zum Beispiel wenn wir sowas wie den elektronischen Personalausweis seit über zehn Jahren haben, verstehe ich nicht, warum man nicht per Gesetz vorschreiben kann: Überall, wo digitale Verwaltungsdienste angeboten werden, die eine Identifizierung erfordern, muss man zwingend von mir aus neben anderen Möglichkeiten den elektronischen Personalausweis als Identifikationsmöglichkeit akzeptieren. Das gibt es nicht mal. Da klöppelt jedes Bundesland seine eigene Sonderlocke. Und als arme Bürger*in darf ich mir dann 100 verschiedene Möglichkeiten irgendwo merken, um mich zu registrieren oder zu identifizieren. Und das ist nicht zielführend.”

Kapitel 7: Die Registermodernisierung

(Übernommen aus meinem Radiobeitrag) Und dann wartet da noch die Mammutaufgabe: Die Registermodernisierung, also die Volldigitalisierung von Verwaltungsverzeichnissen. Denn ob Personenstandsregister, Gewerbeverzeichnis oder Tierbestandsregister – Hunderte von Verzeichnissen, die bei Verwaltungen in ganz Deutschland liegen, müssen digitalisiert werden. Und zwar so, dass sie von Berchtesgaden bis Flensburg miteinander vernetzt werden können. Die Komplexität der Registermodernisierung, so viel zeichnet sich ab, übertrifft die der Einführung von Online-Anträgen um ein Vielfaches.

Torsten Frenzel: “Ich habe inzwischen ein bisschen Angst davor, aufgrund der Komplexität. Es gibt so viele Register. Man hat als allererstes ein Projekt gestartet, um erstmal herauszufinden, welche Register es überhaupt gibt. Und man mag es nicht glauben. Es gibt Register, die auch mit in die Listen aufgenommen wurden, die in den Kommunen als Excel-Tabellen existieren. Das ist für mich kein Register.

Und wenn ich dann da an die Digitalisierung und Verknüpfung denke…. das funktioniert einfach nicht. Ich muss hier auch wieder für die Register Vorgaben machen. Ich muss schauen, wie ich hier Infrastruktur vorgebe. Es kann nicht sein, dass ich in einem Bundesland bei der Straße die Hausnummer im gleichen Feld habe und bei einem anderen Bundesland ist Straße und Hausnummer getrennt im gleichen Register. Das funktioniert so nicht. Die Sache muss sich vereinheitlichen. Solche Sachen müssen harmonisiert werden.”

Ariane Berger: “Unsere Erfahrungen aus vergangenen Registermodernisierungen, zum Beispiel das nationale Waffenregister, setzte auch voraus, dass die ganzen Waffenregister in den Kommunalbehörden konsolidiert wurden. Das hat zehn Jahre gedauert. Und diese Frist werden wir auch brauchen für ganzen für unsere Registermodernisierung relevanten Register. Dass ist eben nicht nur das Melderegister, sondern das sind insgesamt 300 Register in Deutschland. Und da traut man sich jetzt noch nicht dran.“

Kirsten Wilke: “Im Moment bin ich noch sehr skeptisch, ob sich da vielleicht nicht die Probleme potenzieren. Wir haben die gleichen Schnittstellenprobleme, und wir haben auch noch fachliche Abstimmungsprobleme. Daran wird gearbeitet. Aber ob das so schnell möglich ist, weiß ich nicht. Wir haben das ja gesehen bei der Grundsteuer. Dass in den Prozessen selbst die Daten, die da waren, nicht verarbeitet werden konnten. Und das ist natürlich tragisch. Und so ähnliche Probleme sehe ich jetzt auch im Hinblick auf das Ausländerregister und Melderegister.”

Markus Richter: “Ich fände das eine mutige Regelung, wenn wir dazu kommen, zu sagen: Es gibt einen Rechtsanspruch auf Once-Only. Sprich, dass Menschen eben sagen könnten: Ich gebe meine Daten nur einmal ab und nicht zweimal. Denn was macht das denn für einen Sinn? Wenn ich eine bestimmte Leistung von Behörden möchte und muss mir dafür eine Geburtsurkunde ausstellen lassen… dann gehe ich zu einer Behörde, lasse mir das Dokument ausstellen und gebe sie einer anderen Behörde. Dann kann ich doch sagen, warum holst du dir die Geburtsurkunde nicht gleich von der anderen Behörde? Was behelligst du mich?”

Kapitel 8: Ein Recht auf Online-Zugang?

Bundes-CIO Markus Richter spricht sich nicht nur für ein Recht auf Once-Only, sondern auch für ein Recht auf Online-Anträge aus. Es könnte in der Novelle des Onlinezugangsgesetzes (“OZG 2.0”) verankert werden - und zwar schon ab 2024.

Ariane Berger: “Da sehe ich die Gefahr, dass Verwaltung, um sich dann gerichtlichen Auseinandersetzungen zu entziehen und möglicherweise auch Haftungsfragen, auf schnelle Lösungen setzen. Also zum Beispiel, dass man pdf-Formulare für alles anbietet oder kleine Frontends bastelt, um schnell fertig zu sein. Also den Bürgern zu sagen: ‘ich habe doch erfüllt’. Aber diese schwierige Frage der Ende-zu-Ende-Verwaltung gerät dann eben wieder aus dem Blick. Diese Vermutung, der Bürger könnte hier beschleunigen mit Hilfe eines subjektiven Rechts, die teile ich nicht.”

Kapitel 9: Zentralisierung beim Bund?

Eine weitere Idee, die diskutiert wird: Digitale Verwaltungsabläufe, die Bund und Länder in der physischen Welt ohnehin nur an die Kommunen delegiert hat, zu rezentralisieren. Denn dem Bürger ist es letztlich egal, wer seinen digitalen Antrag bearbeitet.

Markus Richter: “Deswegen werbe ich auch sehr dafür, dass wir bei Leistungen der Verwaltung, die deutschlandweit sehr standardisiert ablaufen, zum Beispiel Zulassung von Kfz oder Führerschein, Ausstellung Verlängerung von Personalausweisen - also all diese Leistung, die wenig Ermessensspielraum eröffnen und wenig abhängig sind von Gegebenheiten vor Ort, dass man die auch vor die Klammer ziehen und von der Bundesebene bearbeiten lässt.

Ich weiß: Das macht dann die Tür auf zu einer Föderalismusdiskussion. Und ich werbe sehr dafür, dass wir den eingeschlagenen Weg jetzt erstmal konsequent gehen und diese Dinge, die entwickelt worden sind, auch flächendeckend umsetzen. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir dann mehr und mehr erkennen, dass es einfach Sinn macht, manche Dinge auch tatsächlich vor die Klammer gezogen zu bearbeiten.”

Ariane Berger: “Sie werden nie drum herumkommen, vor Ort präsent zu sein, weil sie atypische Fälle haben, die sie aussteuern müssen. Die sie nicht komplett automatisiert abwickeln müssen. Dann haben wir vor Ort eben eine Bundesstelle für Kfz und eine Bundesstelle für das Meldewesen und eine Bundesstelle Sozialbereich, Kinder, Jugendhilfebereich oder den Ausländerbereich. Das lässt sich abbilden, ist dann aber auch nicht effizienter als das, was wir bislang haben. Sie werden also nicht zu Einsparungen in der Fläche kommen.”

Torsten Frenzel: “Ich könnte mir vorstellen, dass der Vor-Ort-Vollzug, wo es tatsächlich einen Bürgerkontakt gibt, dass der bei den bei den Kommunen bleibt. Dass aber der ganze digitale Vollzug wieder dorthin geht, wo er herkommt - auf die Landes- oder Bundesebene, die eben dafür zuständig sind. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wobei wir hier auch wieder aufpassen müssen, dass wir da nicht nicht wieder in eine problematische Zentralisierung reinkommen.”

Kapitel 10: Und nun?

Markus Richter: “Am Ende der Legislaturperiode werden alle wesentlichen Verwaltungsleistungen - ob Führerschein, ob Wohnsitz, Ummeldung, ob Personalausweis-Beantragung - digital zur Verfügung stehen. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch tatsächlich flächendeckend an angekommen ist.”

Ariane Berger: “Die Länder müssen sich durchringen, mit den Kommunen politisch auszuhandeln, wo wir jetzt harmonisieren wollen. Wir können nicht weiter überall bunte Blumen blühen lassen, sondern müssen da zu einer Konsolidierung in den Ländern kommen. Da brauchen wir verbindliche Vorgaben im Land, auch wenn es Kosten und Finanzierungspflichten auslöst. Das ist der Königsweg.”

Stefan Domanske: “Meine Hoffnung ist ganz klar, dass wir uns in die Richtung bewegen, dass solche Dinge zukünftig viel stärker standardisiert sind. Dass wir als Kommunen viel stärker Einfluss darauf nehmen können, wie die Daten, die aus solchen Online-Diensten rausfallen, strukturiert sind.

Und meine ganz große Hoffnung ist an der Stelle auch, dass wir auch technisch die Dinge adaptieren, die außerhalb der Behördenwelt längst Standard sind - digitale Geschäftsprozesse als ein Beispiel und auch die Containerisierung von Services und Microservices.

Der Föderalstaat ruft im Grunde genau nach einer föderierten IT-Architektur. Und da sind alle Akteure zukünftig aufgerufen, sich mal die Karten zu legen, zu sagen: ‘Hey, da draußen gibt es bereits Technologie, mit der man das machen könnte.’ Denn es geht darum: Wie kriegen wir das denn jetzt mit Bund, Ländern und Kommunen auch mal so aufgestellt, dass unsere Geschäftsprozesse digital funktionieren und dass wir nicht wie eigentlich die ganzen letzten 15 Jahre ständig über Medienbrüche stolpern?”

Moreen Heine: “Wenn ich mir auch heute die Ausbildung angucke und das Studienprogramm an Fachhochschulen, die Beschäftigte für den öffentlichen Sektor für die Zukunft ausbilden… dann spielt Digitalisierung immer noch eine zu geringe Rolle. Da sind immer noch juristische Kompetenzen im Fokus. Und da müssen wir unbedingt ran, denn wir brauchen in der Zukunft andere Kompetenzen. Und ich sehe dann noch nicht genug Fortschritte.”

Anke Domscheit-Berg: “Eine Idee wäre, und da denkt man glaube ich auch darüber nach, ein Digitalbudget, das Bund und Länder gemeinsam finanzieren. Und wo dann auch nicht in jedem Einzelfall diese Frage wieder neu geklärt werden muss, wer das finanziert, sondern wo diese Einer-für-alle-Nutzung dann aus diesem gemeinsamen Pott bezahlt wird.”

Christian Rupp: “Der europäische Fahrplan ist ehrgeizig. Ende nächsten Jahres soll ich als Bürger oder Unternehmen die meisten Unterlagen nicht mehr mitbringen müssen, sondern das soll über digitale Register abgewickelt werden. Das heißt: Wenn ich als Portugiese ein Unternehmen in Deutschland aufmache, dann wird man für gewisse Unterlagen vielleicht das Unternehmensregister in Portugal anfragen und die müssen die Unterlagen automatisiert übermitteln. Und es wird ja hoffentlich nicht so sein, dass hier in Deutschland eine ausländische Registerbehörde anfragt und dann hier wieder Personen sitzen und mühevoll aus dem Register irgendwelche Urkunden abtippen und dann per Fax übermitteln wollen.

Und dann zum Ende der digitalen Dekade der EU 2030, und da ist es ja auch nicht mehr allzu lang hin, muss ein digitales Gesundheitskonto, ein elektronisches Rezept flächendeckend in Europa grenzüberschreitend funktionieren. Das heißt, wir sind schon wieder im nächsten Prozess, wo ich sagen muss: Okay, wie funktioniert das in Deutschland, dass ich ein elektronisches Rezept aus Österreich in der deutschen Apotheke einlösen kann? Dass mein Arzt in Deutschland in meine elektronische Gesundheitskarte aus Österreich reinschauen kann, meine Befunde auch rausholen und reinstellen kann?

Das muss also interoperabel sein, wie es ist so schön heißt, und letztlich grenzüberschreitend gedacht werden. Und das ist ebenfalls eine Grundvoraussetzung der Planungen jetzt, dass wir bei all diesen Dingen gleich die europäische Ebene mitdenken.”

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, das Lesen und die Rückmeldungen in diesem Jahr. Euch allen und allen, die euch am Herzen liegen: Alles Gute für 2023!

Herzlich,

Johannes